時刻

時そばの中に、「今ぁ、何刻だい?」

「へぇ、九ツで・・・」。

これをまねした男、次の日早いうちからそば屋を探し、「今ぁ、何刻だい?」とやると、

そば屋は「へぇ、四ツで・・・」

いくら早いうちといっても、九ツを四ツってぇのは・・・。

と現代では考えてしまいますが、ここが昔の時間の数え方の面白い(難しい)とこで。

いくら早いうちといっても、九ツを四ツってぇのは・・・。

と現代では考えてしまいますが、ここが昔の時間の数え方の面白い(難しい)とこで。

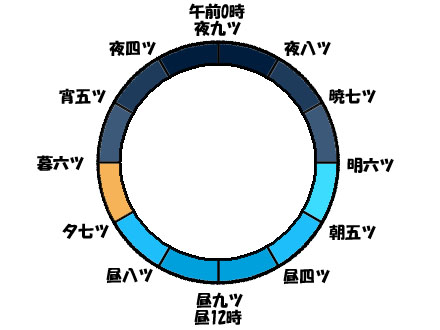

江戸時代、刻の数え方は、日の出を「明六ツ(あけむつ)」、

日の入りを「暮六ツ(くれむつ)」として、この間を、昼夜でそれぞれ

六分割して、「 明六ツ、朝五ツ、昼四ツ、昼九ツ(正午=お天道さんが真上にくる刻限)、

昼八ツ(おやつ)、夕七ツ、暮六ツ、宵五ツ、夜四ツ、夜九ツ、夜八ツ、暁七ツ(お江戸日本橋七ツ発ち)

」とします。

日の出から、日の入りで時間を分割していたので、季節によって、その間隔は変って きますが、大雑把な図で表すとこんな感じになります。

日の出から、日の入りで時間を分割していたので、季節によって、その間隔は変って きますが、大雑把な図で表すとこんな感じになります。

(余談ですが、この時代、夏はみんな寝不足だったのでは?とか考えてしまう今日この頃)

つまり、九ツというのは、現在の午前0時(夜九ツ)のことで、先の男が夜九ツの鐘を聞いた

後で「何刻だい?」とやったのに対して、後の男は夜九ツを待ちきれずに

「何刻だい?」をやってしまったと云うわけで。

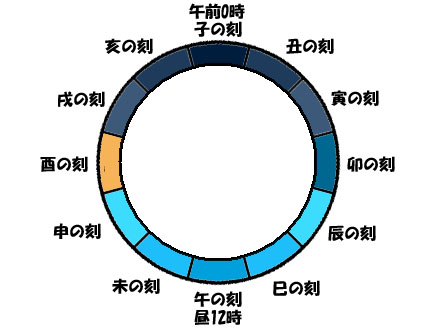

また、時刻を十二支に準えて呼ぶ場合もあり、こんな感じです。

昼の12時を正午というのはここから来ています(ちなみに、こちらはあまり使いませんが、

午前0時は正子(しょうし)といいます)。

ところで、江戸時代は一日の考え方も、現在とは少々違っていたようで、日の出から

次の日の出までを一日と考えていたようです。

この習慣を、うかがうことができるものに、年末恒例の「忠臣蔵」があります。 赤穂浪士が吉良邸に討ち入ったのは12月14日とされますが、 これは現在の時刻でいうと、12月15日午前4時頃(日の出前)だったそうです。

となると、一月一日午前0時のカウントダウン後、そのまま初詣。ということが よくありますが、あれは、世が世なら詣で納めってことになるのでしょうかねぇ?

この習慣を、うかがうことができるものに、年末恒例の「忠臣蔵」があります。 赤穂浪士が吉良邸に討ち入ったのは12月14日とされますが、 これは現在の時刻でいうと、12月15日午前4時頃(日の出前)だったそうです。

となると、一月一日午前0時のカウントダウン後、そのまま初詣。ということが よくありますが、あれは、世が世なら詣で納めってことになるのでしょうかねぇ?